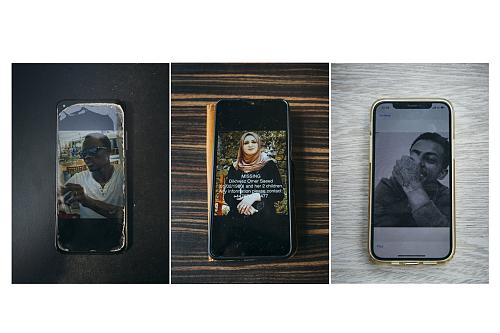

« Ce vendredi, sur le mur, on va écrire 4000 noms. Des enfants, des femmes et des hommes, des blancs et des noirs. » Les mots du poète anonyme, jetés sur la tôle du « mur de la honte », comme l’appellent ses détracteurs, s’adressent au nouveau président mexicain, Felipe Calderon. « Ils sont le grand échec des deux précédents sextennats. Mais à partir de maintenant, ce sera à toi de porter la responsabilité de chaque nouveau migrant mort derrière ce mur. » Écrit début 2007, ce poème précède quelques milliers de croix blanches et des tombeaux verticaux, fixés sur le mur pour symboliser les quelque 4000 migrants latino-américains morts en tentant de franchir la frontière. José Guttierez, Martha Rivera Garcia, Juan José Romo Zenita, Reynaldo Gonzales Corona, Luis Ramirez Escobar... Les croix portent des noms, des âges, des noms d’États mexicains, quand ils ne portent pas l’inscription « no identificados ».

Bienvenue à Tijuana, ville rendue célèbre par Manu Chao, et dont on dit qu’elle est « la plus visitée au monde ». Ce n’est pas qu’un simple refrain touristique puisque la ville a pendant longtemps concentré le plus important passage migratoire de la planète. Construit en 1994 sous présidence Clinton, le mur est en ce moment prolongé vers l’est, dans le désert, grâce aux 1,2 milliards de dollars de la loi Secure Border Initiative, votée par le Sénat américain en septembre 2006. Concrètement, le mur se présente comme un enchaînement de plaques de tôle ornées de pics saillants et parfois de barbelés. Lorsque le terrain est plat, ce sont deux murs qui attendent les migrants : un premier, fait de plaques de tôle récupérées de la première guerre du Golfe de 1991. Puis un second, beaucoup plus élaboré, succession de hauts pylônes métalliques dotés de gros fils de barbelés. Celui-là est infranchissable.

« Le plus rapide »

Quelques kilomètres à l’est de cette longue liste de croix, Daniel, Humberto, Ulices, Ramel et Eduardo, citoyens mexicains âgés de 18 à 28 ans, tuent le temps en mastiquant des rondelles de cannelle et en évoquant les salaires mirifiques qui les attendent de l’autre côté, dans les champs californiens. Habillés de simples T-shirts et de casquettes pour se protéger des vigoureux rayons du soleil, ils attendent que la nuit tombe, sur une dalle perdue dans les montagnes de Tijuana. « On observe bien le mouvement des camionnettes des « Border Patrol » et on étudie le terrain pour être le plus rapide. Une fois la nuit tombée, on court le plus vite possible pour se cacher dans les buissons côté américain. Pour l’instant, on n’a pas réussi à passer car les Américains sont trop bien équipés », explique Humberto, 26 ans, originaire de la province de Guerréro, à 3500 kilomètres au sud de Tijuana. Il en est à son huitième rapatriement, dont quatre en moins d’une semaine, mais ne désespère pas.

Un véritable jeu du chat et de la souris s’est instauré entre migrants, officiers de la « Border Patrol », ainsi que les "minutemen", ces citoyens américains fermement décidés à « garder la frontière » pour mettre fin à ce qu’ils appellent l’« invasion latino ». Les moyens mis en œuvre à la frontière impressionnent. En plus du mur, les officiers de la frontière américaine sont dotés de plusieurs centaines de pick-ups haute technologie et de capteurs thermiques. Près d’une dizaine d’hélicoptères sillonnent la zone frontalière en permanence. Une fois en Californie, plusieurs postes de contrôle filtrent les grandes artères de circulation pour vérifier l’identité des personnes d’origine sud-américaines. Toute personne qui essaie de les faire passer illégalement la frontière encourt une peine de prison de dix ans. Les choses sont claires.

Pour Humberto ainsi que ses concitoyens mexicains, les raisons de rejoindre l’eldorado américain sont nombreuses. « Ici au Mexique, on gagne un dollar de l’heure - officiellement, le salaire minimum au Mexique est de 45 pesos par jour : environ 4 dollars. Là bas, c’est quasiment 7 dollars de l’heure », poursuit Humberto, le seul des cinq à parler anglais. « J’ai tout essayé pour essayer de passer. Ici à Tijuana, à Tecate - une ville à 60 kilomètres à l’est - , par temps de pluie, par brouillard, de jour, de nuit... À chaque fois, les Border Patrol m’ont attrapé et ramené au Mexique. Quand ils nous attrapent, ils nous traitent comme des criminels, nous insultent et se moquent de nous. Ils ne nous donnent jamais d’eau ni de nourriture, nous vident les poches et nous insultent. On n’est pas des criminels, des alcooliques, ou je ne sais quoi encore », explique cet homme qui dit migrer « surtout pour ma mère », restée à Guerrero.

« Faire le sale boulot »

Chaque année, environ 500 migrants perdent la vie dans le périple, ce qui porte à plus de 4000 le bilan total depuis 1994, année de construction du mur à Tijuana. Ils meurent le plus souvent d’épuisement, de soif, de faim, ou suite à une chute ou à une noyade dans la dangereuse rivière frontalière de Rio Bravo. « On connaît les risques, mais c’est notre unique solution pour avoir une vie meilleure », expliquent-ils de concert. À la mi-mars, ils sont plus nombreux que le reste de l’année à tenter le voyage. La saison des récoltes agricoles approche, côté américain. La cueillette est le secteur d’activité dans lequel les sans-papiers ont le plus de chance d’être employés. 90% des travailleurs agricoles de Californie sont des immigrés mexicains ou des sans-papiers latino-américains. « On veut juste faire ce que les Américains ne veulent plus faire : le sale boulot, c’est-à-dire ramasser les oignons, les citrons, les pommes ou les tomates dans les champs, le dos courbé toute la journée. On veut juste gagner un peu plus qu’ici et envoyer de l’argent à nos familles par Western Union. C’est tout. »

Certains migrants en sont à leur trentième tentative. Daniel, 25 ans, en fait partie. Il vient de la ville d’Acapulco, à plusieurs milliers de kilomètres de Tijuana. Célibataire, sans enfants et avec trente pesos en poche (environ trois dollars), il a les mêmes motivations que ses compères, rencontrés le long du mur : faire la saison des récoltes dans ce qui est une des plus importantes régions agricoles du monde, puis la queue, aux guichets des sociétés de transfert d’argent. Sa famille compte sur lui, sur sa force, sa résistance et sa jeunesse. « Je vais passer cette nuit, mais je vais devoir faire attention, parce que là où on a le plus de chance de passer, c’est juste à côté d’un grand canyon. Si on tombe là, on est morts, c’est certain. »

À Tijuana, la « plaie ouverte » de l’immigration, comme l’appellent les artistes qui ont peint le mur côté mexicain, est devenue chose banale. On les croise le long des routes et dans les montagnes depuis près de trente ans. « On ne s’y intéresse plus », dit Blanca, une quinquagénaire dont la terrasse donne juste en face du mur. « Depuis que je suis née, des migrants essaient de passer la frontière. Quand il n’y avait pas de mur, les migrants couraient entre les voitures ou passaient simplement à travers les montagnes. Moi-même je l’ai fait et la moitié de ma famille vit et travaille aux États-Unis. », explique cette quinquagénaire qui franchit tous les jours la frontière pour aller étudier à l’Université de San Diego. « Le problème est que les États-Unis ne reconnaissent pas qu’en construisant ce mur, ils créent une situation d’urgence humanitaire et accroissent la mortalité migratoire. Les migrants sont obligés de trouver de nouvelles routes dans le désert ou dans les montagnes, là où le soleil frappe très fort le jour et où il neige parfois la nuit. C’est dramatique, et ça, ils ne veulent pas l’entendre. »

Julien Brygo (texte et photos)